Tradition

Zahlreiche Aktivitäten, insbesondere im Unterricht Kunst und Gestaltung, beschäftigen sich mit Käthe Kollwitz, deren Namen unsere Schule seit 1949 trägt. Das Schulgebäude ist nunmehr über 100 Jahre alt, 2005 stand ein Schuljubiläum an. Vielfältige Projekte beschäftigen sich auch mit der Geschichte Anklams als Hansestadt. Wenn auch nur noch wenige Zeugnisse aus dieser Zeit erhalten, sind sie es doch Wert, sich damit zu beschäftigen.

In diesem Sinne zu lehren und zu lernen ist ein hoher Anspruch, aber auch eine dankbare Pflicht.Nicht immer gelingt alles in der täglichen Kleinarbeit so wie gewünscht. Doch mit dem Besinnen der Schüler und Lehrer auf eigene Stärken ist vieles machbar. Dabei sind die Unterstützung von Eltern, gesellschaftlichen Partnern und des Schulträgers unverzichtbar.

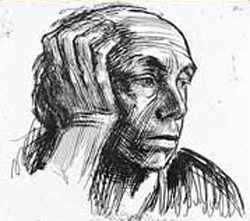

Käthe Kollwitz

Graphikerin, Bildhauerin

1867 8. Juli: Käthe Kollwitz wird in Königsberg als Käthe Schmidt, Tochter des Maurermeisters und Predigers Carl Schmidt und

dessen Frau Katharina (geb. Rupp), geboren.

1881 Zeichenunterricht bei einem Kupferstecher in Königsberg.

1885-1889

Studium der Malerei bei Karl Stauffer-Bern (1857-1891) in Berlin und bei Ludwig Herterich (1856-1932) in München.

1891

13. Juni: Heirat mit dem Kassenarzt Karl Kollwitz, der sich in einem Berliner Arbeiterbezirk niederlässt. Aus der Ehe gehen zwei Söhne hervor.

1895

Teilnahme an der "Freien Kunstausstellung" in Berlin mit drei Werken.

1895-1898

Inspiriert von Gerhart Hauptmanns Drama "Die Weber" schafft Käthe Kollwitz den Zyklus "Ein Weberaufstand".

1898

"Ein Weberaufstand" wird in der Großen Berliner Kunstausstellung gezeigt.

1898

Aufnahme in die "Berliner Secession".

1898-1903

Lehrerin an der Künstlerinnenschule in Berlin.

1899

Mit dem Erwerb von "Ein Weberaufstand" beginnt das Dresdner Kupferstichkabinett eine Sammlung ihrer Werke.

Verleihung der Kleinen Goldenen Medaille auf der Deutschen Kunstausstellung in Dresden, nachdem ihre Nominierung im Vorjahr abgelehnt wurde.

1901-1908

Arbeiten an dem Zyklus "Bauernkrieg", für den sie den Villa-Romana-Preis erhält.

1904

Kollwitz lebt ein Jahr in Paris und arbeitet in der Plastikklasse der Académie Julian. Kontakt mit Auguste Rodin und Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923).

1906

Januar: Ihr Plakat für die Deutsche Heimarbeit-Ausstellung wird auf Wunsch der Kaiserin Auguste Viktoria von allen Anschlagsäulen entfernt, da dieser die Darstellung einer abgearbeiteten Frau missfällt.

1914

22./23. Oktober: Ihr Sohn Peter fällt im Krieg bei Dixmuiden (Flandern).

1917

Zahlreiche Ausstellungen in ganz Deutschland zu ihrem 50. Geburtstag.

1918

30. Oktober: Nachdem Richard Dehmel ein Durchhalten des Krieges gefordert hat, widerspricht sie im "Vorwärts": "Es ist genug gestorben! Keiner darf mehr fallen. Ich berufe mich gegen Richard Dehmel auf einen Größeren, welcher sagt: 'Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden.'"

1919

24. Januar: Sie wird als erste Frau Mitglied der Preußischen Akademie der Künste und erhält gleichzeitig den Professorentitel.

1921-1924

Arbeit für die Internationale Arbeiter-Hilfe (IAH), der viele linke Intellektuelle angehören. Während dieser Zeit entstehen sozialpolitische Plakate wie "Nie wieder Krieg" für den Mitteldeutschen Jugendtag in Leipzig und "Nieder mit den Abtreibungs-Paragraphen!"

1922/23

Kollwitz arbeitet an der Holzschnittfolge "Krieg", die von den Werken Ernst Barlachs beeinflusst ist.

1928

Leitung des Meisterateliers für Graphik an der Akademie der Künste in Berlin.

1929

Ausstellung im Kupferstichkabinett in Basel. Verleihung des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste.

1932

Aufstellung des Mahnmals "Die Eltern" für den gefallenen Sohn Peter auf dem Soldatenfriedhof in Roggevelde nahe Dixmuiden, das sie schon seit 1914 geplant hat.

1933

Kollwitz wird zum Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste gezwungen.

Amtsenthebung als Leiterin in der Meisterklasse für Graphik, später zudem indirektes Ausstellungsverbot durch Entfernung ihrer Arbeiten aus der Akademieausstellung und dem Kronprinzenpalais.

1934/35

Sie schafft ihren letzten Zyklus "Vom Tode" (Lithographien).

1940

19. Juli: Tod ihres Mannes.

1942

22. September: Ihr Enkelsohn Peter fällt in Russland.

Es entsteht die Lithographie "Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden".

1943

Übersiedlung nach Nordhausen zu der Bildhauerin Margret Böning.

25. November: Ihre Berliner Wohnung, in der sie seit 1891 lebte, wird durch Bomben zerstört; viele Drucke und Platten werden vernichtet.

1944

20. Juli: Umsiedlung nach Moritzburg bei Dresden.

1945

22. April: Käthe Kollwitz stirbt in Moritzburg. Ihre Urne wird im September 1945 in Berlin beigesetzt.